Упр.280 ГДЗ Пичугов Еремеева 9 класс (Русский язык)

Решение #1

Рассмотрим вариант решения задания из учебника Пичугов, Еремеева 9 класс, Просвещение:

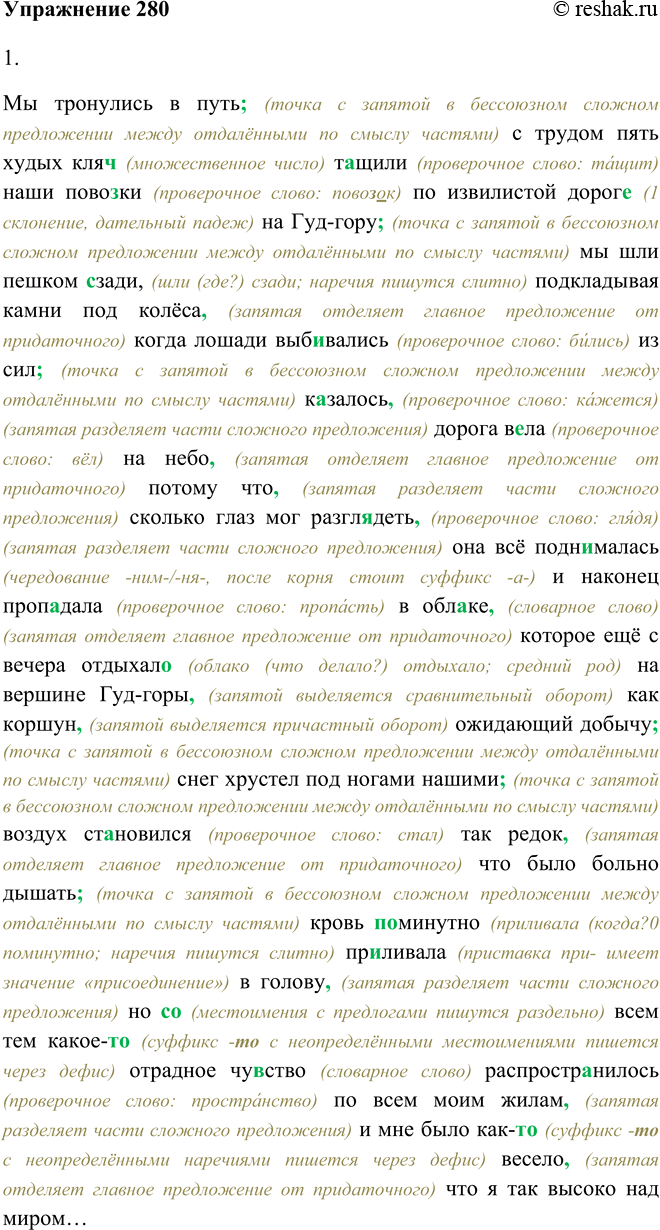

280. 1. Запишите текст, решая орфографические и пунктуационные задачи.

Мы тронулись в путь с трудом пять худых кляч(?) т..щили наши пово.жи по извилистой дорог., на Гуд-гору мы шли пешком (с) зади, подкладывая камни под колёса когда лошади выбивались из сил к..залось дорога в..ла на небо потому что сколько глаз мог разгл..деть она всё поднималась и наконец проп..дала в обл..ке которое ещё с вечера отдыхал., на вершине Гуд-горы как коршун ожидающий добычу снег хрустел под ногами нашими воздух ст..новился так редок что было больно дышать кровь (по) минутно пр..ливала в голову но (со) всем тем какое (то) отрадное чу(?)ство распространилось по всем моим жилам и мне было как (то) весело что я так высоко над миром...

(М. Лермонтов)

Мы тронулись в путь; (точка с запятой в бессоюзном сложном предложении между отдалёнными по смыслу частями) с трудом пять худых кляч (множественное число) тащили (проверочное слово: тащит) наши повозки (проверочное слово: повозок) по извилистой дороге (1 склонение, дательный падеж) на Гуд-гору; (точка с запятой в бессоюзном сложном предложении между отдалёнными по смыслу частями) мы шли пешком сзади, (шли (где?) сзади; наречия пишутся слитно) подкладывая камни под колёса, (запятая отделяет главное предложение от придаточного) когда лошади выбивались (проверочное слово: бились) из сил; (точка с запятой в бессоюзном сложном предложении между отдалёнными по смыслу частями) казалось, (проверочное слово: кажется) (запятая разделяет части сложного предложения) дорога вела (проверочное слово: вёл) на небо, (запятая отделяет главное предложение от придаточного) потому что, (запятая разделяет части сложного предложения) сколько глаз мог разглядеть, (проверочное слово: глядя) (запятая разделяет части сложного предложения) она всё поднималась (чередование -ним-/-ня-, после корня стоит суффикс -а-) и наконец пропадала (проверочное слово: пропасть) в облаке, (словарное слово) (запятая отделяет главное предложение от придаточного) которое ещё с вечера отдыхало (облако (что делало?) отдыхало; средний род) на вершине Гуд-горы, (запятой выделяется сравнительный оборот) как коршун, (запятой выделяется причастный оборот) ожидающий добычу; (точка с запятой в бессоюзном сложном предложении между отдалёнными по смыслу частями) снег хрустел под ногами нашими; (точка с запятой в бессоюзном сложном предложении между отдалёнными по смыслу частями) воздух становился (проверочное слово: стал) так редок, (запятая отделяет главное предложение от придаточного) что было больно дышать; (точка с запятой в бессоюзном сложном предложении между отдалёнными по смыслу частями) кровь поминутно (приливала (когда?) поминутно; наречия пишутся слитно) приливала (приставка при- имеет значение «присоединение») в голову, (запятая разделяет части сложного предложения) но со (местоимения с предлогами пишутся раздельно) всем тем какое-то (суффикс -то с неопределёнными местоимениями пишется через дефис) отрадное чувство (словарное слово) распространилось (проверочное слово: пространство) по всем моим жилам, (запятая разделяет части сложного предложения) и мне было как-то (суффикс -то с неопределёнными наречиями пишется через дефис) весело, (запятая отделяет главное предложение от придаточного) что я так высоко над миром…

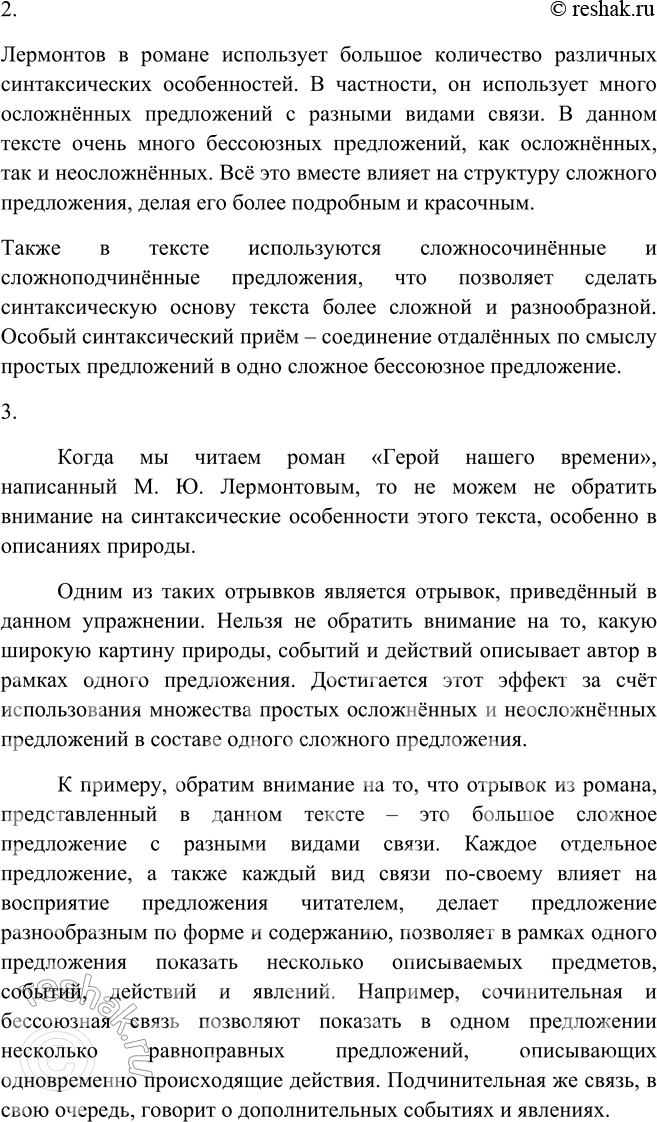

2. Определите, благодаря каким синтаксическим особенностям данного предложения автору удалось нарисовать такую широкую панораму.

Лермонтов в романе использует большое количество различных синтаксических особенностей. В частности, он использует много осложнённых предложений с разными видами связи. В данном тексте очень много бессоюзных предложений, как осложнённых, так и неосложнённых. Всё это вместе влияет на структуру сложного предложения, делая его более подробным и красочным.

Также в тексте используются сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, что позволяет сделать синтаксическую основу текста более сложной и разнообразной. Особый синтаксический приём – соединение отдалённых по смыслу простых предложений в одно сложное бессоюзное предложение.

3. Напишите об этом в сочинении-рассуждении.

Когда мы читаем роман «Герой нашего времени», написанный М. Ю. Лермонтовым, то не можем не обратить внимание на синтаксические особенности этого текста, особенно в описаниях природы.

Одним из таких отрывков является отрывок, приведённый в данном упражнении. Нельзя не обратить внимание на то, какую широкую картину природы, событий и действий описывает автор в рамках одного предложения. Достигается этот эффект за счёт использования множества простых осложнённых и неосложнённых предложений в составе одного сложного предложения.

К примеру, обратим внимание на то, что отрывок из романа, представленный в данном тексте – это большое сложное предложение с разными видами связи. Каждое отдельное предложение, а также каждый вид связи по-своему влияет на восприятие предложения читателем, делает предложение разнообразным по форме и содержанию, позволяет в рамках одного предложения показать несколько описываемых предметов, событий, действий и явлений. Например, сочинительная и бессоюзная связь позволяют показать в одном предложении несколько равноправных предложений, описывающих одновременно происходящие действия. Подчинительная же связь, в свою очередь, говорит о дополнительных событиях и явлениях.

Следует обратить внимание на то, что часть простых предложений в составе сложного являются осложнёнными. Среди осложняющих элементов мы встречаем деепричастный оборот, вводные слова, однородные члены предложения, сравнительный оборот, причастный оборот. Эти элементы позволяют внести дополнительные оттенки в описания.

Заметим, что часть простых предложений отделена друг от друга при помощи точки с запятой. Однако эти простые предложения не являются осложнёнными. Следовательно, в данном отрывке мы можем считать точку с запятой авторским знаком препинания, так как он разъединяет простые неосложнённые предложения, однако отдалённые друг от друга по смыслу. Если мы выделим каждую такую часть в отдельное предложение, то получим грамматически верные, но стилистически бедные конструкции.

Мы видим, что использование особой стилистики помогает автору нарисовать такую яркую, разнообразную и выразительную картину. Главным средством стилистики являются осложнённые предложения с разными видами связи, объединённые в одно сложное предложение. Однако благодаря тому, что предложения являются разными по виду используемой между частями связи, сложное предложение не кажется перегруженным и воспринимается читателем с лёгкостью.

4. Проверьте, совпала ли ваша расстановка знаков препинания с авторской (см.: «Герой нашего времени», часть I, «Бэла»). Какова роль точки с запятой?

Расстановка знаков препинания в нашем тексте и в тексте Лермонтова совпадают.

Точка с запятой используется в бессоюзных осложнённых предложениях. Однако в данном тексте точка с запятой соединяет в одно сложное бессоюзное предложение несколько простых неосложнённых предложений, которые отдалены друг от друга по смыслу и описывают действия, которые происходят одновременно.

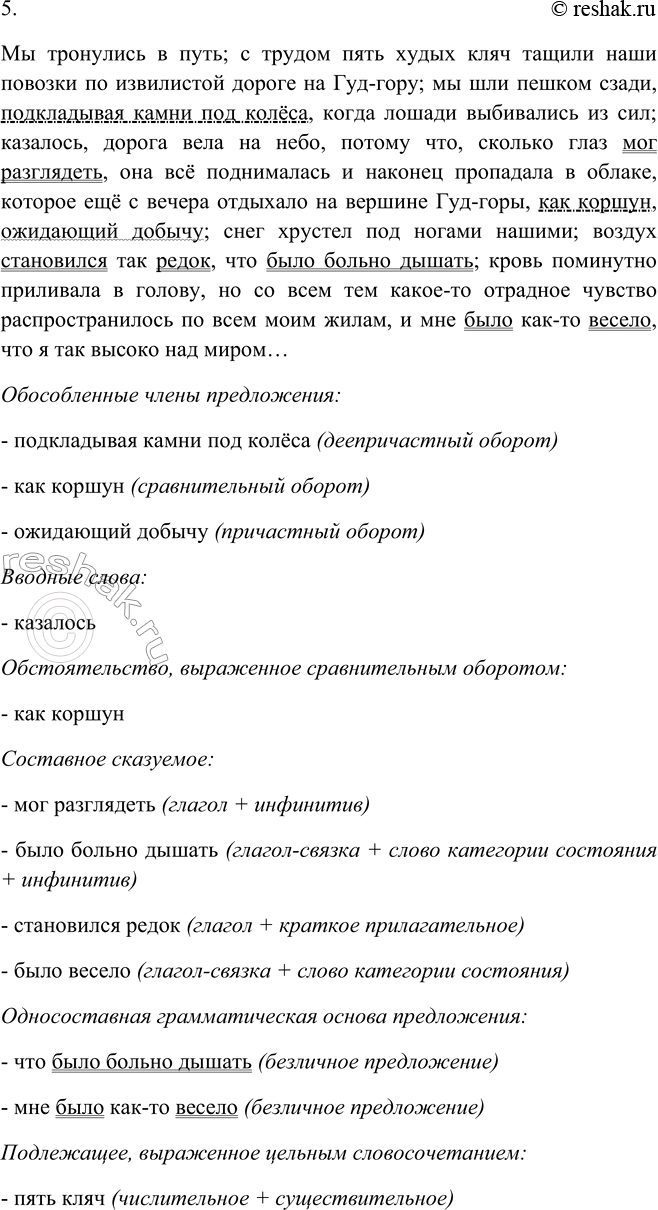

5. Укажите (по выбору) одно из следующих синтаксических явлений в записанном вами предложении: обособленный член предложения; вводное слово; обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом; составное сказуемое; односоставная грамматическая основа предложения; подлежащее, выраженное цельным словосочетанием.

Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колёса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она всё поднималась и наконец пропадала в облаке, которое ещё с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром…

Обособленные члены предложения:

- подкладывая камни под колёса (деепричастный оборот)

- как коршун (сравнительный оборот)

- ожидающий добычу (причастный оборот)

Вводные слова:

- казалось

Обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом:

- как коршун

Составное сказуемое:

- мог разглядеть (глагол + инфинитив)

- было больно дышать (глагол-связка + слово категории состояния + инфинитив)

- становился редок (глагол + краткое прилагательное)

- было весело (глагол-связка + слово категории состояния)

Односоставная грамматическая основа предложения:

- что было больно дышать (безличное предложение)

- мне было как-то весело (безличное предложение)

Подлежащее, выраженное цельным словосочетанием:

- пять кляч (числительное + существительное)

Популярные решебники 9 класс Все решебники

*К сожалению, временные проблемы с публикацией комментариев с мобильных устройств.